|

|

|

|

|

|

« 2015年09月 | 「お知らせ」ホーム | 2015年11月 »

2015年10月24日

小林明美 えんぴつフェイス画展 / 増田節子 陶彫とうつわ展

2015年10月15日(木)〜30日(金)

来住邸 母屋ギャラリー:小林明美 えんぴつフェイス画展

来住邸 蔵ギャラリー :増田節子 陶彫とうつわ展

(手前が小林さん、後ろが増田さん)

多可町加美区箸荷(はせがい)地区にお住まいの小林さんと増田さんが母屋ギャラリーと蔵ギャラリーで展覧会を同時開催。普段から仲良しというお二人が「時間があったらお茶でもどうぞ」……なんていうホンワカした雰囲気で迎えてくださるので、取材時はついつい長居してしまいました(^^)

(明美さんとご主人)

小林明美さんは来住邸ギャラリーではおなじみの作家さん。毎年秋に展覧会を開かれていて、今年で6回目を迎えられました。約7年前にまったくの独学で始められたという「えんぴつフェイス画」は、まるでモノクロ写真のような緻密・細密さが特徴。基本的に写真を見ながら描かれる手法です。そして、どれも素敵な笑顔ばかり。見ていると自然とこちらも笑顔になってしまいます。

年々より細かいところまで書き込まれるようになっており、ますます進化されています。ご本人によると「製作時間は最初の頃に比べて3倍もかかるようになった」とのこと。1点につき20時間以上かかるものもあるのだそうです。

どれくらい細かいかというと、髪の毛は1本1本、生えている姿をそのまま描き写すように描かれます。さらに、肌の質感やふくらみ、細かなしわまで丁寧に描き込まれており、なかでも赤ちゃんのもち肌を表現するのが一番むずかしいんだそうです。

(どちらも明美さんのお孫さん)

使用されるえんぴつは、3Hなど薄いものから4Bなど濃いものまで色々で、紙のタイプもいろいろなものを試しておられます。「これまで420点ほどえんぴつフェイス画を描いてきましたが、書き方や紙質などはいまだに模索中です」と小林さんは楽しそうに話されます。

今回は新作を含め、約67点が展示されています。小林さんの書や、ご主人が手作りされているという木製の額も見どころ。木の形を活かした温かみのある額で、えんぴつフェイス画の輝くような笑顔を引き立てます。

取材時に偶然、片山市長も観覧にいらしていました。小林さんとは友人つながりでお知り合いだとのこと。展覧会には何度も来られているそうです。今回はそんな市長のフェイス画も初披露されているとのこと、記念の写真撮影をお願いしますとポーズもとってくださいました。市長、小林さん、ありがとうございます。

小林さんはフェイス画だけでなく、音楽バンドのボーカルとしても活動されています。音楽歴は約30年。昭和歌謡からポップス、フォーク、オリジナルソングまで幅広く歌われています。聴いてみたいな、という方は、毎月第二土曜に市内のキッチンハウス「ぶどうの木」さんでライブをされているそうですのでぜひ足を運んでみてください。

増田節子さんは、1998年に朝日現代クラフト展で作品「土布(つちぬの)の器」でグランプリを受賞した陶芸家。来住邸での展示は今回で3回目です。

増田さんは京都生まれ。結婚後、ご主人のお仕事のご都合で陶芸のメッカである愛知県にお住まいの時、ちょっとした手習いのつもりで陶芸教室に通い始められたそうです。「もともと料理が好きだったから、料理を盛りつけるお皿も作ってみたくなったのね」と増田さん。本当に気軽な気持ちだったそうです。グランプリを受賞した後も、その初心を大切にされています。料理が映える皿、毎日使いやすい食器・・・。今回はそんな食器を多数展示されています。見ていると思わずほしくなってしまいます(^^)

↑↑↑

こちらは新作。丸と三角がモチーフのものと、ツートンのものと。土の色や釉薬の色を変化させてこの色を出しているそうです。それにしてもシンプルで使いやすそう。まさしく料理を主役にしてくれる器です。増田さんの作品は、多くの料理家さんにも愛用されています。

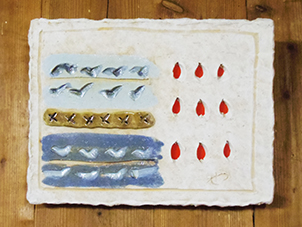

今回の作品展のテーマのひとつ「陶彫」。聞き慣れない言葉ですが、作品を見ると一目瞭然。モダンなお家の白壁にも似合いそうな、すてきな壁掛け作品です。このほか、置き型ものもありました。

色使いや形が、ちょっと斬新で、それでいてなんとも言えず心落ち着く雰囲気のあるものばかりです。

「私の生まれ育った京都は、斬新なものづくりにあふれたまちです。でも、私は親戚の家がある田舎も好きだった。私の中にはその両方が共存しているような気がします」と増田さん。シンプルな造形のなかにモダンさと素朴さが絶妙なバランスで融け合っているのが増田さんの作品の一番の特徴なのかもしれません。

↑↑↑

ちなみに、こちらの壺のようなものが、グランプリ受賞作品「土布(つちぬの)の器」と同じデザインの作品です。5ミリの薄さにのばした土を布に見立てて裂いて裁断し、立体的に組み立てているのが特徴です。5ミリ厚というのは土ものの焼き物ではかなり薄い。裂け目の形状を残しつつ、組み立てて焼き上げる技術もとても繊細な技術を要します。持ってみると、すごく軽くて驚きました。素朴なのにとても新しい。シンプルにそれを表現されているところもすばらしいです。

増田さんは20年以上前に、加美区の今のお家をセカンドハウスとして購入されて陶芸の窯なども作られていましたが、5年前から本格的に引っ越して、陶芸のほか家庭菜園も楽しんでおられます。

「陶芸と畑仕事と主婦業をそれぞれ3分の1ずつやってます。どれも無理をしすぎずにやるのが信条。寒い日は陶芸はやめとこー、ていう感じです(笑)」。

そうはいってもお忙しそうな増田さんですが、田舎暮らしを満喫されているご様子です。

田舎に引っ越されて分かったことのひとつとして教えてくださったのが、「買い物に行く回数が減ると、無駄遣いも減る!」ということでした。陶芸とはまるで関係のない話ですみません。しかし、なるほどですね。

(は)

2015年10月08日

地三知笑展

地域三隣保知遇笑顔大門三隣保展、略して『地三知笑展』が10月3日(土)〜12日の間、旧来住家住宅母屋のギャラリーにて開催されています。

これは西脇市制10周年事業の一環として行われているもので、西脇市黒田庄大門三隣保の地域の皆さんによる合同の作品展示です。

交流の盛んなこの地域で、25人の地元民の皆さんが教室や独学で学んだ絵画作品や写真、折り紙から農作物まで計60点の力作が並びます。

入口左側は賑やかに。この地域で採れたしょうがや金ゴマ、また地域に残る伝統作物として大門のさといもの葉っぱもダイナミックに展示しています。

一人のお婆ちゃんが、集落に住む住民一人一人を思って折った、80羽のおりづるや…

親子2代がそれぞれに得意分野を発揮した展示。

一見して手仕事とは思えないような手の込んだ作品も。

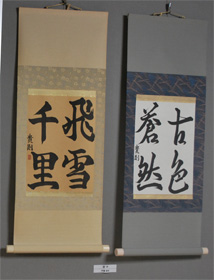

季節の移り変わりを感じさせる絵や書、木工作品など、人の手のぬくもりを感じさせます。

秋の景色を切り取ったような七宝焼きの作品。

焼き物ならではの時間の経過を感じさせる風合いに惹きこまれます。

仕上がりをコントロールすることが難しい、火で焼くという工程の中で、本物の紅葉のような鮮やかさや、遠近感すら感じられるような色合いを引き出すことができることに驚きました。

作品を通して地域の皆さんの仲の良さ、土地の持つ歴史を大切にしている姿が垣間見え、黒田庄大門という土地が身近に感じられる楽しい展示でした。

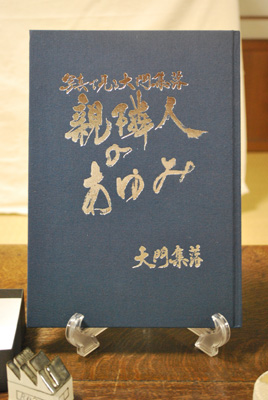

また、大門集落の歩みをまとめた冊子も刊行され、会場では気軽に開いて鑑賞することもできます。

展示一日目には神戸新聞にも取り上げられました。

〜開催に向けてのご挨拶から冒頭を抜粋〜

西脇市10周年を祝して私たち西脇市黒田庄大門3隣保は、地三知笑展を開催します。

これは隣保19軒が普段の生活の中で、その時々に感じた事をそれぞれの視点や完成を通して各々の得意な手法で表現した作品展です。昔から私達の地域は、物作りの盛んな土地柄で、冠婚葬祭等の歳時に世代間交流を図り様々な文化を伝承してきました。今回の作品は、そんな想い入れと拘りがぎっしりと凝縮されています。本当は、一人一人がその説明をしたくてうずうずしているところですが、大変な恥ずかしがり屋ばかりですので、作品をとおして是非ともその思いを組んでいただければ甚だ幸いです。

広報:かぶたっく

|

|

|

|

|

|